つるむらさきは独特のぬめりと香りが特徴の夏野菜で、暑い季節に食欲を落としがちな体にやさしく寄り添ってくれる食材です。栄養価が非常に高く、βカロテンや鉄分、カルシウム、ビタミンC、食物繊維を豊富に含みます。特に夏バテ予防や便秘解消、骨や肌の健康維持に役立つため、日常の食卓に積極的に取り入れたい野菜です。しかし、「えぐみが強い」「ぬめりが苦手」といった声も少なくなく、調理法に迷う方も多いでしょう。実はつるむらさき 茹で方を工夫するだけで、クセを抑えつつ鮮やかで美味しく仕上げられるのです。本記事では、つるむらさきの基本的な下処理から、栄養を逃さないつるむらさき 茹で方、さらにはアレンジレシピまで5000字規模で詳しく解説します。

つるむらさきの魅力と基本情報

旬と産地:

つるむらさきは熱帯アジア原産で、日本では夏の高温多湿な環境に強いため、家庭菜園でもよく栽培されます。旬は6月〜9月頃で、真夏に最もおいしくなります。葉はやわらかく鮮やかな緑色、茎はやや赤紫色を帯びる品種が一般的です。

栄養素の特徴:

- βカロテン:体内でビタミンAに変換され、目や皮膚、粘膜を健康に保つ。

- ビタミンC:抗酸化作用があり、免疫力強化や美肌効果に期待。

- カルシウム・鉄分:骨や歯を強くし、貧血予防にも役立つ。

- 食物繊維:腸内環境を整え、便通を改善する効果。

特に緑黄色野菜としての栄養価はほうれん草にも匹敵するほどで、夏野菜の中でもトップクラスの健康野菜と言えます。

独特のぬめりの正体:

つるむらさきのぬめりは「水溶性食物繊維」によるもので、オクラやモロヘイヤと同じ成分です。この粘りは胃腸を保護し、消化を助ける働きがあります。夏場の弱った胃腸にはむしろプラスに作用するのです。

つるむらさきの下処理方法

- 茎と葉を分ける:茎は繊維が強いため火の通りが遅く、葉とは別に扱う。

- 流水でしっかり洗う:ボウルにためた水で振り洗いすると効率的。

- 切り方の工夫:茎は2〜3cm幅に、葉は大きければ半分にちぎる。硬い場合は包丁の背で軽く叩くと柔らかくなる。

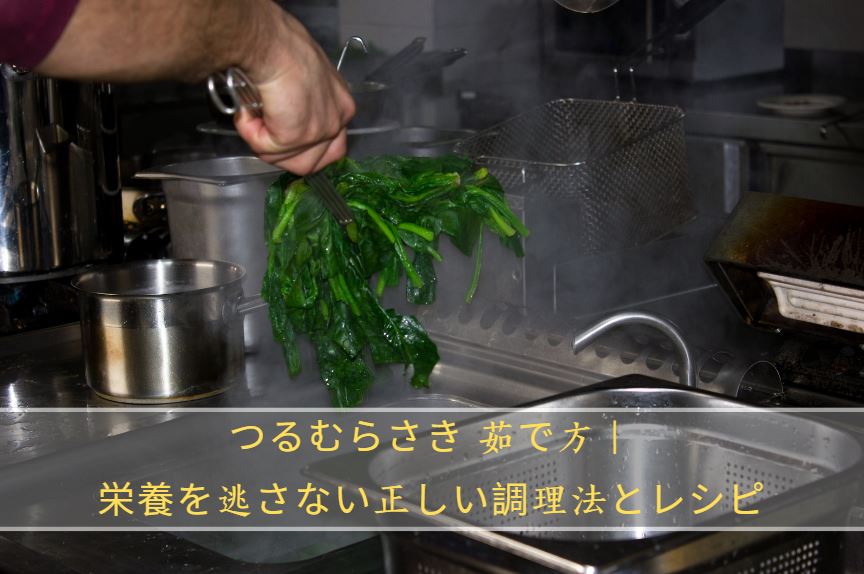

基本の茹で方(おひたし向き)

- 大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かす(アクを抑えるため湯量は多めに)。

- 塩をひとつまみ加える(色止めと下味)。

- 茎から先に30秒茹で、その後に葉を加える。

- 合計1分前後で茹で上げる(鮮やかな緑色になったらすぐ引き上げ)。

- 氷水にさらして急冷し、色と食感を保つ。

✅ ポイント:長く茹ですぎるとビタミンCが失われやすく、ぬめりも過剰になるため必ず短時間で仕上げましょう。特につるむらさき 茹で方では、1分前後で茹でるのが理想です。詳しくはちそうの記事も参考になります。

栄養を逃さない調理の工夫

- 蒸し茹で:フライパンに少量の水を入れ、蓋をして蒸すように加熱。栄養の流出が少ない。

- 電子レンジ加熱:耐熱容器に入れ、ラップをして600Wで1分加熱。水を使わず栄養を保ちやすい。簡単なつるむらさき 茹で方のひとつで、時短調理にもおすすめ。

- 茹で汁の活用:味噌汁やスープに使えば、水溶性の栄養も無駄なく摂れる。

こうした栄養を逃さない調理の工夫については、オリーブオイルをひとまわしの解説でも紹介されています。

食べ方アレンジレシピ

- つるむらさきのおひたし:茹でたものをしぼり、鰹節と醤油をかける。

- ごま和え:すりごま、砂糖、醤油で和える。

- ナムル風:ごま油、塩、にんにくで和える。

- 味噌汁の具:さっと茹でたつるむらさきを最後に加える。

- 冷しゃぶサラダの付け合わせ:彩りと相性抜群。

- つるむらさきと豆腐の和え物:たんぱく質も摂れてヘルシー。

保存方法と日持ち

- 冷蔵保存:茹でた後に水気をしぼり、密閉容器で保存(2〜3日)。

- 冷凍保存:小分けにして冷凍(1ヶ月)。解凍は自然解凍か味噌汁に直接投入。

まとめ

- つるむらさきは夏に最適な栄養豊富な緑黄色野菜。

- 茎と葉を分けて下処理し、茹で時間は1分前後。

- 冷水にさらして色と食感をキープ。

- 蒸し茹で・レンジ・茹で汁活用で栄養を逃さない。

- おひたし、ごま和え、味噌汁、冷しゃぶなどアレンジ自在。