きゅうりは日本の食卓に欠かせない定番野菜。サラダや漬物、冷やし中華や酢の物など、さっぱりした食感とみずみずしさが魅力です。しかし「きゅうり 腐るのが早い…」と感じた経験を持つ方も多いのではないでしょうか。きゅうりはその水分含有量の多さ(約95%)ゆえに、非常に傷みやすい野菜なのです。

この記事では、きゅうり 腐る原因と見分け方を科学的な視点から解説し、正しい保存法や長持ちさせる裏ワザ、さらに食べ切れないときの活用レシピまで幅広く紹介します。

あわせて、保存や腐敗のサインをさらに詳しく知りたい方は ちそうの記事 や おうちごはん研究所の記事 も参考になります。

きゅうり 腐る仕組みと原因

きゅうり 腐るのは単なる「古くなった」からではなく、いくつかの要因が重なって起こります。

- 水分の多さ

きゅうりは体積の大部分が水分。そのため、常温放置すると蒸発と同時に雑菌繁殖が進みやすいのです。他の根菜や葉物に比べて圧倒的に劣化が早いのはこのため。結果としてきゅうり 腐るスピードは非常に速いといえます。 - 温度と湿度

夏場の高温多湿環境では、細菌やカビの繁殖速度が加速します。特に30℃前後になると腐敗菌の活動が最も活発になり、半日~1日で変質してしまうことも。つまり「きゅうり 腐る」条件が一気に整ってしまうのです。 - 酸素と雑菌

保存袋を閉じずに置いておくと、空気中の雑菌が付着し、皮や切り口から侵入します。特に切った断面は酸化と細菌侵入が同時に進むため、数時間で変色やぬめりが出やすいのです。 - エチレンガス

トマトやバナナなど「追熟する果物」から放出されるエチレンガスは、きゅうりを早く劣化させます。冷蔵庫内で一緒に保存することは避けましょう。

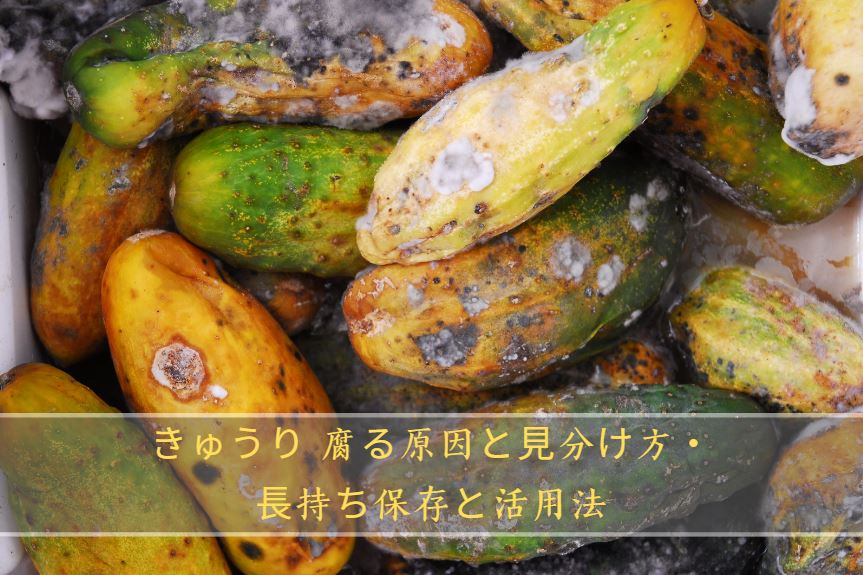

腐ったきゅうりの見分け方

腐ったきゅうりは見た目・触感・においで判断できます。

- 表面に白・黒・緑色のカビが付着

- 皮が茶色や黄色に変色

- 全体がドロッとした液体に覆われる

- 触ると柔らかく折れそうに曲がる

- 酸っぱい刺激臭や生ごみのような不快なにおい

⚠️ これらのサインが一つでも見られた場合は食べずに廃棄してください。きゅうり 腐ると食中毒菌(大腸菌・サルモネラなど)が増殖している可能性があります。さらに詳しい写真付き解説は ちそうの記事 にあります。

腐る前の劣化サインと食べ方

「完全に腐ったわけではないけど、新鮮さが失われた…」という状態もあります。このような軽度の劣化状態は「きゅうり 腐る一歩手前」と考えられます。

- 表面が少しシワっぽい

- 種がスカスカで透明

- 食感が柔らかくなり苦みが出る

この場合は生食ではなく、加熱料理や漬物にリメイクするのがおすすめ。

- 炒め物(肉と一緒に炒めれば旨味を吸って美味しい)

- スープ(中華スープや味噌汁に入れる)

- 浅漬け(塩もみで食感を復活)

正しい保存方法で長持ちさせる

新聞紙やキッチンペーパーで包んで保存するだけでも、きゅうり 腐るスピードを大幅に抑えられます。

- 冷蔵庫で保存(野菜室)

新聞紙やキッチンペーパーで包み、保存袋に入れて立てて保存(畑で育つ状態に近づける)。保存可能期間:5〜7日。 - 冷凍保存

輪切りにして軽く塩もみし、水分を絞ってから冷凍。サラダには不向きだが炒め物・スープに最適。保存可能期間:約1ヶ月。 - 常温保存

夏は不向き(半日~1日で腐敗)。春・秋なら新聞紙で包み、風通しの良い場所で2〜3日程度。

冷蔵・冷凍別の保存日数の目安は おうちごはん研究所 で詳しく解説されています。

きゅうりを長持ちさせる工夫

浅漬け保存やピクルス加工などは、きゅうり 腐る前に消費できる実用的な方法です。

- 浅漬け保存 → 冷蔵で3日ほど日持ち

- ピクルスに加工 → 酢の防腐作用で数週間保存可能

- ぬか漬け → 発酵の力で長期保存でき、栄養価もアップ

さらに、余ったきゅうりはスムージーや冷製スープにして使い切るのもおすすめ。

食文化の中の「保存きゅうり」

日本では昔から夏のきゅうりを漬物にして冬まで楽しむ文化がありました。特に奈良漬や柴漬けは長期保存を可能にした知恵の産物です。現代でも家庭で作れる簡単な「即席漬け」や「ピクルス」が、フードロス削減にも役立ちます。

腐りかけきゅうりの活用レシピ

- きゅうりと豚肉の中華炒め

少し柔らかくなったきゅうりを乱切りにして豚肉と炒め、オイスターソースで味付け。 - 冷製きゅうりスープ

劣化ぎみのきゅうりをミキサーにかけ、ヨーグルトと塩で調味。さっぱり栄養補給に。 - きゅうりのピクルス

余ったきゅうりを酢・砂糖・塩に漬け込むだけ。数日で美味しい常備菜に。

まとめ

- きゅうりは非常に腐りやすい野菜

- 冷蔵庫の野菜室で新聞紙+保存袋に入れて立てて保存すると長持ち

- 冷凍・漬物・ピクルスに加工すれば長期保存も可能

- 変色・ぬめり・異臭があるものは食べずに廃棄

- 買ったその日から保存を工夫し、腐る前に使い切るのが大切