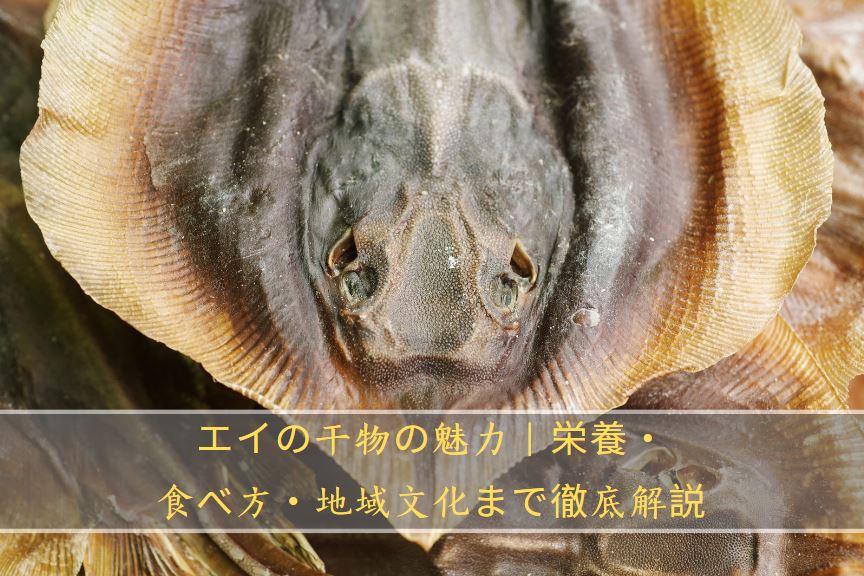

日本には、魚を塩漬けや乾燥によって保存性を高め、同時に旨味を凝縮させた「干物」という伝統食品があります。アジやサバの干物は多くの家庭で親しまれていますが、その中でも個性的な存在がエイの干物です。独特の風味やコリコリとした食感を楽しめ、近年は居酒屋メニューや家庭のおつまみとして人気が高まっています。

基本的な特徴や美味しい食べ方は オリーブオイルをひとまわしの記事 でも紹介されており、見た目や味わいのユニークさが話題になっています。

本記事では、エイの干物の基本知識から栄養価、調理法、美味しい食べ方、地域に根付く食文化まで幅広く紹介します。読み終えた後には、あなたもきっと「次の晩酌はエイの干物を焼こう」と思うはずです。

エイの干物とは?

エイはサメに近い仲間で、古くから日本沿岸で漁獲されてきました。刺身や煮付けにする地域もありますが、流通量としては干物の形が多いのが特徴です。

エイの干物の魅力

- コリッとした独特の歯ごたえ

- 焼くと広がる香ばしい風味

- 干すことで旨味が濃縮され、噛むほどに甘みが出る

この独特の食感は、エイの体内に豊富に含まれるコラーゲン繊維によるものです。アジやホッケの柔らかな干物とは異なり、噛みしめながらじっくり楽しむスタイルが好まれます。

栄養価と健康効果

干物といえば「塩分が多いから健康にどうなの?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、エイの干物には次のような栄養的なメリットがあります。

主な栄養成分

- 高たんぱく質:筋肉維持や代謝アップに有効

- 低脂質:脂の多いサバやホッケに比べヘルシー

- カルシウム・マグネシウム:骨や歯の健康を支える

- ビタミンB群:疲労回復やエネルギー代謝に役立つ

- コラーゲン:肌の弾力や関節の健康維持に貢献

特に、女性や高齢者にとっては美肌や関節サポートの観点からも嬉しい食品といえるでしょう。

注意点

⚠️ 干物はどうしても塩分が高くなりがちです。食べる際は以下を意識すると安心です。

- 1日1〜2枚程度に抑える

- ご飯や味噌汁を減塩仕様にしてバランスをとる

- レモンや酢をかけて味に変化をつけると、塩分を感じにくい

エイの干物の美味しい食べ方

基本の焼き方

- フライパンまたは魚焼きグリルを中火に熱する

- 皮目から焼き、表面がこんがりしてきたら裏返す

- 両面をじっくり火を通す(目安:3〜5分ずつ)

- 表面がパリッとし、中がしっとりしていれば完成

ポイント

- 強火にすると焦げやすく、硬くなりすぎる

- クッキングシートを敷くと身が網にくっつきにくい

相性抜群の調味料

- 七味マヨネーズ:香ばしい風味とまろやかさが好相性

- おろし生姜+醤油:脂の少なさを補い、さっぱりいただける

- 柚子胡椒:ピリッとした辛味と爽やかな香りがマッチ

アレンジレシピ

- エイの干物茶漬け:干物をほぐしてご飯にのせ、熱い出汁をかけると絶品の締め料理に。

- 干物と野菜の炒め物:キャベツやもやしと一緒に炒めれば旨味が絡み、立派なおかずになる。

- 干物の炊き込みご飯:干物を軽く焼いてからご飯と一緒に炊き込むと、香ばしい風味が全体に広がる。

美味しい干物の選び方

- 身の色が白く、透明感がある

- 乾きすぎず、表面がしっとりしている

- 強いアンモニア臭がしない(古いものは臭みが出やすい)

また、購入後は1枚ずつラップに包み冷凍保存するのがおすすめです。食べるときは冷蔵庫で自然解凍すると、旨味や食感を損ないません。

通販や保存のコツについては 干物乾物ドットコムの記事 も参考になります。

地域ごとのエイの干物文化

- 北海道:「ガンギエイ」の干物が有名。冬の寒風で干したものは旨味が強い。

- 東北:保存食として親しまれ、年末年始のおつまみやおせち代わりに登場することも。

- 山陰地方:漁港周辺の居酒屋では定番の一品。日本酒と抜群の相性。

- 九州:炙った干物に酢醤油をつけて食べるのが一般的。焼酎のお供として人気。

地域によって「干し加減」や「味付けの濃さ」が異なり、その土地の食文化が反映されています。

フードロスの観点から見た干物の価値

干物は単なる加工食品ではなく、日本人の知恵が詰まった保存技術です。漁獲量が安定しない魚や流通に向かない魚を無駄なく活用できるため、フードロス削減に大きく貢献してきました。エイの干物も、地域でとれた魚を有効活用する持続可能な食の形の一つなのです。

まとめ

- エイの干物は香ばしい風味とコリッとした独特の食感が魅力

- 高たんぱく・低脂質で栄養バランスが良く、美肌や関節に嬉しいコラーゲンも含有

- 焼くだけで美味しく、七味マヨやお茶漬けなどアレンジも豊富

- 購入時は色・香り・身の厚さをチェック

- 地域によって特色ある食文化が存在し、伝統と健康を両立できる食品