お寿司屋さんに行くと、貝類って好き嫌いが分かれますよね〜私は貝類の歯ごたえが大好きです。

貝類の中でも、家で食卓に上がることが多いのがあさりでしょう。お味噌汁にすると、だしが出て美味しいんですよね♪

あさりってひらがなで書くことが多いですが、漢字で書くとどうなるのでしょうか?魚を漢字で書くと魚へんがついていることが多いですが、貝なら貝へんになるのかな?

あさりのことが気になってきたので、あさりを漢字で書くとどうなるのか調べてみました。思わぬ事実にビックリするかもしれません。

あさりの漢字の由来についても調べましたので、是非ご覧ください。

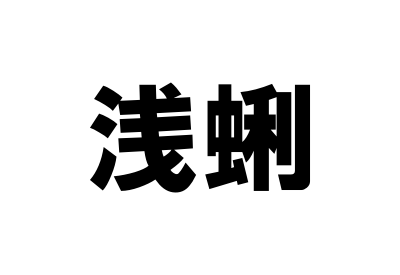

あさりを漢字で書くと?

あさりを漢字で書くと、5つもあります!

5つもあると、実際どの漢字を使えば分からなくなってしまいますよね〜ぱっと見てすぐにあさりと私が分かるものは、ほとんどありません。

- 浅蜊

- 蛤仔

- 蜊

- 鯏

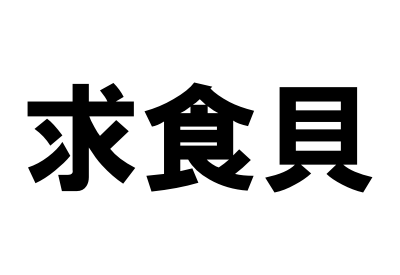

- 求食

漢字の由来について

漢字の違いを、それぞれ意味の違い、使い方の違い、由来に分けてご紹介していきます!

あさりの特徴を捉えていて漢字の表現です。

浅い水の中で暮らす貝

+

「利」には、土を掘り起こす意味があります。砂の中に潜って土を掘り起こすイメージですね。

漢字として、最もポピュラーなものです。

蛤(はまぐり)の子供を意味しています。実際には、はまぐりの子供ではありませんが、はまぐりを小さくしたような見た目を表しているのでしょう。当て字ですね。

這って進み土を掘り起こす性質を、虫偏と「利」でうまく表しています。この漢字だけを見てもあさりと読める人は、なかなかいないんじゃないでしょうか。

あさりを変換すると出てきますが、あまりポピュラーではありません。

魚偏の漢字は魚の名前を表すのに使われていますが、日本で作られた国字です。魚偏に土を掘り起こす意味の「利」を使っています。

お寿司屋さんにあるような、魚偏の文字を集めたのれんや湯飲みには載っていそうです。

魚介や海藻などを求めて獲ろうとする意味の「漁る(あさる)」という言葉が、あさりのような浅い海で暮らす魚や貝を獲るところから生まれました。

昔は、海辺に行くと手軽に獲れるのがあさりだというくらい、よく獲れたようです。

そこから求食という漢字に変化しました。貝であることが分かりやすいように、求食貝と「貝」をつけて使うことが多いです。

あさりの漢字表記とそれにまつわる話題

あさりの漢字表記は、主に「浅蜊」と表されます。

「浅」は水深が浅いこと、「蜊」は二枚貝を意味する漢字で、あさりが浅い水域に生息する二枚貝であることを表しています。

この漢字表記には、あさりの生態や採取方法に関連する話題が色々あり、日本では古くから親しまれてきました。

あさりの基本情報

あさりは、砂や泥の中に生息する小型の二枚貝です。

特に春先から夏にかけて肉厚になり、美味しく食べられる時期とされています。

浅瀬で採取できるため、各地で潮干狩りの対象ともなっております。

「浅蜊」の漢字表記でも分かる通り、あさりはその名の由来にもなった生態をしています。

また、しじみやうぐい、はまぐりと同様に日本人に親しまれる水産物の一つであり、それぞれに適切な漢字表記が存在します。

例えば、しじみは「蜆」、うぐいは「鯎」、はまぐりは「蛤」と表記されます。

あさりの語源と歴史

あさりの漢字表記「浅蜊」の由来は、その住んでいる環境から来ております。

古代から日本人は潮の満ち引きを利用して、浅い水域からあさりを収集してきました。そのため、水が浅い場所に生息する貝という意味を込めて「浅蜊」と名付けられたとされています。

また、古くから日本の食文化に欠かせない存在であり、多くの地方で独自のあさり料理が発展してきました。

「うぐい」や「はまぐり」とともに、日本の食卓を豊かにする貴重な食材の一つとされています。

あさりの主な種類

あさりには、マテ貝やシオフキガイなどの種類が存在します。

サイズや形、生息域によって名前が異なり、地方によっては特有の呼び方をする場合もあります。

例えば、はまぐりもあさりと同じ二枚貝の一種で、大きなサイズのものが多く見られます。

漢字表記では「蛤」と表され、「浅蜊」とともに古来から親しまれています。これらの貝類は、日本の水産業や食文化において重要な役割を担っています。

どうして貝類なのに虫偏の漢字があるのか?

あさりを漢字で書くときに、蜊という字があります。

でも、どうして貝類なのに貝偏じゃなくて虫偏を使うのか、貝は虫と同じなのだろうかと不思議に思ってしまいますよね。

この虫偏が使われる理由は、漢字が作られた古代中国では、現在とは異なる分類の仕方で動物を分けていたためです。

古代中国では「虫」という字は、「頭が膨れたヘビ」の形を表したものになります。

つまり、二枚貝の殻の方ではなく、長い足が出る中身の方を「虫」の字で表したために、虫偏が使われるようになったのです。

現在の虫偏・貝偏の違いについて、見ていきます!!

虫偏

虫とついても、虫だけを表す訳ではありません。鳥獣類、魚類以外の這って進む小さい動物を表しています。

具体的には、昆虫類、水中に住む生物、両生類などが含まれます。

確かにあさりは、水中の砂の上で暮らしていますから、這って進むイメージには合いますね。

貝偏

貝自体には、脱け殻、残骸の意味があり、ずっと昔には装飾品、貨幣として使用されていました。

その結果、財物、貨幣などお金に関係する漢字に使われています。

あさり以外の他の貝類の漢字を紹介(はまぐり、うぐい、しじみ等)

あさりのことについて調べているうちに、他の貝類の漢字についても気になってきたので調べてみました!

| 貝の名前 | 漢字 |

|---|---|

| はまぐり | 蛤 |

| しじみ | 蜆 |

| あわび | 蚫 |

| かき | 牡蠣 |

| タニシ | 田螺 |

| さざえ | 栄螺 |

| うぐい | 鯏 |

あさりに関連する地域文化について

日本では古くからあさりをはじめとする貝類が食文化に大きな影響を与えてきました。

地域に根ざしたあさり料理や文化は、日本各地で独自の発展を遂げています。

日本各地のあさり料理

日本各地には、あさりを使った様々な料理が存在します。

代表的なものに、あさりの味噌汁やあさりの酒蒸しがありますが、地域によってはあさりを使ったパスタやリゾットなど、海外の料理にアレンジしたものも人気です。

また、地方によってはあさりを干したりピクルスにするなど、保存食としての利用方法も工夫されています。

これらの料理は、あさりのうまみを存分に引き出す工夫が随所に見られ、日本人のあさりへの深い愛情を感じさせます。

地域ごとのあさりの呼び名

日本では地域によってあさりの呼び名が異なることがあります。

たとえば、一部地域では「シジミ」と呼ばれることもありますが、これは通常小さな淡水貝を指す「蜆」とは異なります。

また、「うぐい」と混同されることもありますが、うぐいは魚類であり、あさりとは全く異なる種類です。

地域に根ざしたこれらの呼び名や誤解は、あさりを取り巻く文化や食習慣の多様性を示しています。

あさりを使った行事

あさりは、春の訪れを告げる食材として、様々な行事や祭りに使われます。

例えば、潮干狩りは春から初夏にかけて家族連れで楽しむイベントとして親しまれており、その後で収穫したあさりを使ったバーベキューや料理で楽しむのが一般的です。

また、あさりを使った料理を供えることで五穀豊穣を祈る地域もあります。

これらの行事は、あさりが日本人にとって単なる食材以上の存在であることを示しています。

外国のあさり料理と文化

海外においても、あさりは多様な料理に活用されています。

例えば、イタリアでは「ヴォンゴレ」と呼ばれ、パスタの具材として非常に人気があります。

また、スペインのパエリアなど、シーフードをふんだんに使う料理にも欠かせない存在です。各国で愛されるあさり料理は、その土地ならではの味付けや調理法によって、独自の風味や食文化を育んでいます。

あさりは、世界中で様々な形で楽しまれている、国際的にも親しまれる食材の一つです。

まとめ

あさりを漢字で書くと、5つあります。

- 浅蜊

- 蛤仔

- 蜊

- 鯏

- 求食貝

浅い水の中で暮らしている、土を掘り起こすといった性質を表しているもの、当て字、「漁る(あさる)」という言葉から生まれたものなど漢字の違いは様々です。

貝なのに虫偏を使う理由は、虫とついても、虫だけを表す訳ではなく、鳥獣類、魚類以外の這って進む小さい動物を表しています。

あさりも、水の中で這って進むイメージが確かにあります。漢字でイメージまで表せるとは驚きです。他の貝類の漢字にも使われています。

これからは、あさりをもっと身近に感じられそうですね。

コメント